種類株式について その2

みなさんこんにちは![]()

今年に入って、なぜか体調が整わない日々が続いております![]()

すごく具合が悪いということではないのですが、万全ではないという感じです![]()

最初の週は歯茎が痛く親知らずを抜き![]() 、それが終わったら扁桃腺が腫れてしまい

、それが終わったら扁桃腺が腫れてしまい![]() 、1週間のどが痛い日々をすごし

、1週間のどが痛い日々をすごし![]() 、やっと治ったと思ったら、今度は口にヘルペスが出来てしまい今日に至っています

、やっと治ったと思ったら、今度は口にヘルペスが出来てしまい今日に至っています![]()

うーん…これといって体調を崩すようなことをしていないのですがねー![]()

どうも体調には波があることが最近わかってきました![]()

これも歳なのですかね…歳はもう取りたくないですね![]()

さて、今回も「種類株式」の説明の続きをお話しします。

●株式の全部について特別の内容を付すことができるようですが、具体的にどのような株式があるのでしょうか?

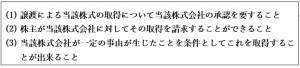

会社法107条では、株式会社はその発行する全部の株式の内容として次の事項を定めることができるとしています。

(1) 譲渡制限株式

譲渡制限株式とは、譲渡による当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定めを設けている株式のことをいいます。

一般の中小企業で採用されているもので、会社設立の際から定款には通常その旨が規定されています。

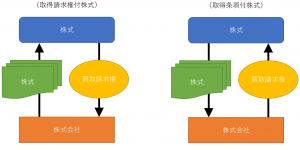

(2)取得請求権付株式

取得請求権付株式とは、株主が会社に対して株式の取得を請求できる株式のことをいいます。

株式は、原則として、その出資に対する払い戻しは認められておらず、株主は譲渡することによってしか投下資金を回収する方法はありません。

これに対して取得請求権付株式は、会社に対して買取を求めることができるもので、株式の譲渡以外での投下資金の回収が可能となります。

(3) 取得条項付株式

取得条項付株式とは、会社が一定の事由が生じたことを条件として株式を取得することができる旨が定められている株式のことをいいます。

(2)の取得請求権付株式は株主側から会社に対して取得することを請求できる株式に対して、(3)の取得条項付株式は会社側が強制的に株主から株式を取得できる株式になります。

株主は、保有していたいと思っていても、株主の地位を剥奪されてしまう可能性があります。

上記(1)から(3)は全部の株式に特殊な内容を付加するもので、種類株式ではありません。

株式の一部について上記(1)から(3)のような内容とする場合は種類株式となります。なお、(2)や(3)は実務ではあまり利用されていません。

● 種類株式には、具体的にはどのようなものがあるのでしょうか?

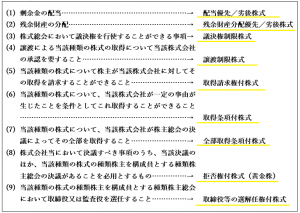

会社法第108条は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することが出来るとしています。

なお、指名委員会等設置会社及び公開会社は、(9)に掲げる事項についての定めのある種類株式を発行することができません。

上記のように様々な種類の株式を発行することが可能となっていますが、種類株式を発行する場合には、所定の手続きが必要です。

種類株式は、その異なる性質の内容について会社の「定款」に定められることになります。

したがって、種類株式を発行するためには、株主総会の特別決議による定款変更が必要になります。

株主総会の特別決議や特殊決議が必要であり、場合によっては株主全員の同意が必要なるケースもあります。

また、種類株式の内容について登記が必要であることから、登記簿謄本に記載されることとなるため、外部の人が株式の内容を確認できる点には留意が必要です。

本日はここまでとします。次回は実際に利用する場合についてお話しします。それではまた!