贈与の基本

みなさんこんにちは![]()

いよいよ梅雨本番というような気候が続いております![]()

この蒸し暑い感じが夏が近いと知らせています![]()

久しぶりにエアコン![]() をつけていますが、…なんか匂います

をつけていますが、…なんか匂います![]()

ああなんかこの生乾きの洗濯物の匂い、久しぶりに嗅ぎました![]()

たしか、このにおいの原因はカビのはず…

エアコンを設置して5年目

さすがにエアコンクリーニングをしなければならないようです![]()

(自動掃除機能がついているエアコンだったため、ほぼ何もメンテナンスしていませんでした。)

うーん![]() お金どこから捻出しよう

お金どこから捻出しよう![]()

悩みのタネがまたひとつ増えました![]()

今回は、贈与税についてお話ししたいと思います。

相続税の基礎控除が減額となって2年半が経過しましたが、時間が経つごとに、高い関心を持っている方が増えてきています。

相続税の節税対策として、手軽にできる方法として、生前贈与があります。

ただし、贈与は条件がそろっていないと贈与をしたとみなされないことがあります。

そこで今回は、贈与に関する基本的なルールをお話ししたいと思います。

『贈与』とはいったいどういうことをいうのか?

(1)贈与は契約で意思の確認が必要

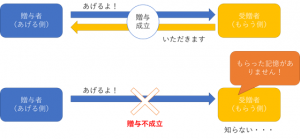

『贈与』とは、“タダであげること”というものが常識ですが、本来の贈与というものは民法上の贈与契約をいいます。

契約というのはお互いが納得して成立するものですから、どちらかが知らないなどというものはあり得ません。

簡単にいうと、自分の持っているものを『タダであげるよ』(片務)といい、相手方が『いただきます』(諾成)といって成立することです。

(図解)

例えば・・・

幼児に預金をあげるよといっても、もらった幼児は理解していないのですから、贈与は成立したとはいえないでしょう。

また、親が子には内緒で子名義の預金に入金していたからといっても、贈与していたとはいえません。もらった子が承知しており、自由に使うことができて初めて贈与が成立しているのです。

これは、贈与する側にもいえることです。

贈与する人が正しい判断ができなくなっていたり、成年後見人制度により後見を受けているような場合には、贈与行為そのものがなかったものとされます。

贈与はあげる側が、しっかりした判断のもとに行い、もらう側が承諾していることが前提条件なのです。

(2)贈与契約書を作成することも重要

お互いの意思を確認するため、贈与する際には贈与契約書を作ります。

その契約書に、贈与した人ともらった人それぞれが自筆で署名押印しておけば、贈与事実の強力な証明になります。

契約書に公証役場で確定日付をもらっておけば、時期についてもより確実になります。

(3)未成年への贈与の場合は親権者の意思表示で契約成立

(1)でお話ししたように、意思の確認ができない場合は贈与は成立しません。

ただし、民法においては、行為者が未成年である場合には親権者が代理として法律行為をすることができます。

したがって、意思表示のできない幼児であっても親が親権者となり、その代理として贈与契約を結び、ものの引き渡しを受けて預かっておけば贈与は成立することに成ります。

このようなケースでは、特にその証拠をしっかり残すようにしてください。

例えば、贈与契約書に子の代わりに法定代理人として親権者が署名押印しておくとよいでしょう。

何よりも法律要件を充足しておき、課税上否認されないようにしておくことがポイントです。

贈与は、まずは契約が一番大事なポイントとなります。

次回は、実際にはもらっていないものでも贈与税が課税される可能性がある事項についてお話ししたいと思います。

それではまた!